TRASLADO

ESTE BLOG SE HA ACTUALIZADO Y TRASLADADO A http://ramon-de-aguilar.blogspot.com.es/

ESTE BLOG SE HA ACTUALIZADO Y TRASLADADO A http://ramon-de-aguilar.blogspot.com.es/

A Emiliano le profetizaron un día que sólo sería amado como son amados los dioses. Yo estaba delante, y tanto a él como a mí nos pareció que era un triste augurio. A él le hubiera gustado que lo amaran como se ama a los hombres. A los dioses se les adora mucho y se les besa poco, no se les acaricia, no se les puede hacer el amor con esa pasión que Emiliano pondría cuando abrazase a sus amantes. No hace falta haberlo vivido para saberlo, porque la ponía en todo cuanto hacía.

Ahora que se ha ido, ahora que sus restos son parte del Pico de la Muela (la montaña que cada día veía desde las ventanas de su casa en Cofrentes), ya sólo podemos amarlo así: Como sólo se ama a los dioses; con un amor sin barreras en las que tropezar, en las que enredarse, en las que quedarse; con una admiración que crecerá en el recuerdo, con la nostalgia de su risa y de su voz, de sus historias, de su presencia...

En el funeral en Cofrentes, una de sus sobrinas me conmovió al hablar de él. En sus palabras lo reconocí. Me hubiera gustado ser capaz de repetirlas una a una para que también vosotros pudierais entender por qué fue tan importante este hombre para todos cuantos le conocimos. “Su presencia -explicaba la muchacha, con palabras más certeras que las mías-, convertía una tarde cualquiera en una tarde especial; la comida de un lunes en una comida de domingo”. Con él, un encuentro inesperado se convertía en una fiesta, porque la alegría de la sorpresa lo desbordaba... y un encuentro programado se podía convertir en una aventura, porque era capaz de citarte a dar un paseo por los salones de un palacio, como el del Marqués de Dos Aguas, o a tomar un café en Lisboa, aunque vivieras en Valencia, a sólo dos paradas de metro de su casa.

Seguramente no fui su mejor amigo y habrá muchos otros que podrían escribir sobre él con más derecho y mayor precisión; pero la inesperada noticia de su trágica muerte me hizo revivir el tiempo que trabajamos juntos, mesa junto a mesa, a finales de los años setenta; las interminables veladas en su casa de Cofrentes; el mimo con el que cuidaba sus discos de vinilo; el detalle con el que describía las coreografías de Lindsay Kemp, que tanto le entusiasmaban; el descubrimiento que, guiados por el azar, juntos hicimos del escritor uruguayo Felisberto Hernández (al que dediqué una entrada en este blog, que él enriqueció con uno de sus comentarios); los días que pasé con él en Sofia, cuando vivía en Bulgaria; la última vez que me visitó en mi oficina, cuando su madre estaba hospitalizada aquí en Requena; o la noche no muy lejana en la que estuvimos chateando, sin sospechar que iba a ser la última vez porque, entre otras cosas, estuvimos hablando de un futuro ya muy próximo en el que, jubilados, yo escribiría novelas y él disfrutaría de la casa que se estaba construyendo en Madrid, después de haber viajado tanto y de haber tenido su hogar en tantas ciudades del mundo.

Ahora que ya no está con nosotros, todos estos recuerdos se hacen más vivos. Y más presentes sus consejos de alimentación para la salud, sus invitaciones al yoga y la meditación... Más valiosos los pequeños regalos que nos dejó, como un ejemplar de “El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad, o un elepé doble de “Sha Na Na”, el grupo norteamericano de rock and roll, que él nos descubrió; libro que volveremos a leer y disco que volveremos a escuchar en su memoria porque ahora sí, más que nunca, seguiremos amando a Emiliano como a los dioses.

Nunca le había gustado su nombre. Pero había nacido un catorce de febrero, un día de los enamorados, y a sus padres no se les había ocurrido nada mejor que seguir la costumbre de ponerle el santo del día, marcándolo así con un destino que a él se le antojaba inexorable y que, en su caso concreto, era el de ser víctima de las circunstancias, ser un don nadie, un mediocre que había dejado escapar su vida entre las cuatro paredes de un piso destartalado en el barrio viejo de la ciudad, al abrigo de su pluriempleo y a la sombra de Piluca, su mujer.

Cada mañana, cuando encendía la luz del cuarto de baño, deseaba encontrarse en el espejo un rostro diferente al que el azogue le devolvía, unos ojos penetrantes de mirar profundo, la sonrisa de un hombre fuerte y seguro, duro y tierno a la vez… mas era sólo un instante, una ilusión tan breve que la mayoría de las veces no se daba ni cuenta. Y así fue también la mañana de aquel sábado y trece que a la larga habría de ser diferente.

“Mal día para los franceses”, había pensado Valentín al despertarse; pero por la noche, ya de madrugada, cuando después de una jornada agotadora bajaron la persiana de la sala de fiestas y dijo adiós al señorito, que se había quedado con él hasta que todas las cuentas del día estuvieron cuadradas, tuvo la sensación que para nadie habría podido haber peor sábado que el suyo.

Hasta aquel día, hasta aquella madrugada, en la que solitario caminaba por las oscuras calles del casco viejo, en el que trabajaba y vivía. Al girar una esquina sintió la bofetada del frío en el rostro y se subió el cuello de la americana para guarecerse. Valentín, hasta entonces, se había visto en la obligación de creerse feliz, moderadamente feliz puesto que, pese a la ansiedad que de vez en cuando le embargaba, estaba convencido de que, dentro de lo que cabe, no le iba del todo mal, al menos para los tiempos de crisis que corrían… No había más que mirar los índices del paro, subiendo mes a mes, mientras él mantenía su empleo de dependiente en un puesto del mercado central y, desde hacía años, cada tarde y cada noche tocaba la batería en el Plata, para acompañar los números musicales, y ayudaba a hacer las cuentas al jefe, para redondear unos ingresos con los que llegar de manera holgada a fin de mes.

El trabajo y la familia. Su pluriempleo y sus tres hijos: Mari Pili, que quería empezar veterinarias el próximo curso; José Luis, en quien, pese a ser mal estudiante, seguía depositando la esperanza de que realizase todo aquello de lo que él no había sido capaz; y Benita, la hija pequeña, tan pequeña que aún era pronto para pensar que podría ser de ella más allá de aquel sábado y trece en el que acababa de recibir la noticia:

– El Club se cierra

Nunca lo hubiera imaginado; pese a lo mucho que había bajado la clientela y el progresivo deterioro del centro, le parecía uno de los símbolos de la ciudad.

– Es sólo temporalmente.

Por el puesto del mercado no habría qué preocuparse… la clientela era fiel y, después de casi cien años de actividad, no iba a dejar de ser el Mercado Central, por mucho “hiper” que se abriera a las afueras o centros comerciales que le robaran el espacio a los pequeños comercios del centro… Tendría que buscarse otro empleo para las tardes; nunca había tenido suerte pero, en ese sentido, la fortuna siempre le había sido favorable; quizás había sido la misma mediocridad, la misma falta de ambiciones lo que le había resguardado de infortunios y protegido de grandes contratiempos.

No siempre se había conformado con tan poco. Valentín había tenido que cumplir los cuarenta y cinco años para aceptarse a sí mismo como un simple dependiente que, por las noches, tocaba la batería en una sala de fiestas. Del Mercado Central al Plata y del Plata a casa, con la paga en el bolsillo y, junto a ella, la esperanza de que el sistema de las pensiones aguantase hasta su jubilación. Pero no siempre había sido así; para llegar a ese punto tuvo que ir renunciando a una serie de sueños como si, año tras año, fuera deshojando una margarita y, con cada sí o cada no, fuera arrancando de su propia vida la posibilidad de ser médico o religioso, poeta o empresario.

Primero, siendo todavía un niño, monaguillo en la parroquia, soñó con ser misionero, llevado por la piedad que le habían inculcado desde la cuna y a lo largo de los años en los que se preparaba para la comunión, pidiendo cada mes de octubre para los chinitos y los negritos que, de no ser por él, se hubieran quedado sin bautizar; piedad fácil de mezclar con las aventuras que cada tarde de domingo veía en el cine y le ayudaban a verse a sí mismo en medio de la selva, llegando a los poblados y a las tribus donde nunca antes había llegado el hombre blanco, conmoviendo a los mansos y bonachones indígenas con la buena nueva, bautizándolos en medio del fervor y la admiración que lo cubrían de gloria… El afán de aventuras se agostó en su corazón aún antes que la piedad; a medida que atravesaba la adolescencia, tuvo que ir admitiendo que estaba demasiado gordo para recorrer la selva colgado de una liana, que el estanque del parque era lo más parecido al mar que había visto nunca y que se mareaba hasta en los coches. Soñó entonces con hacer su papel sin tener que alejarse de la ciudad que lo había visto nacer, protagonizando la sacrificada labor de los curas que pululaban por la catedral, su comprensiva sabiduría, la alegría natural que mostraban en cada momento y, por supuesto, el respeto con el que eran tratados, el halo de gloria que les envolvía allá donde quiera que fuesen, porque incluso quienes a sus espaldas se mostraban irreverentes ante su presencia eran dóciles, complacientes y sumisos.

A medida que fue madurando y le llegaron las dudas religiosas, seguidas de una indiferencia de la que nunca hizo nada por salir, soñó con ser médico. Pero nunca fue un buen estudiante; acabó a duras penas el bachillerato elemental y empezó a tocar la batería de oído, sin pretensiones, porque empezaba a ser consciente de sus limitaciones. Se colocó de dependiente en un puesto del mercado y se propuso preparar oposiciones para la banca; las preparaba con ilusión, envidiando a los empleados que, de traje, veía tras las ventanillas de los bancos o que, portafolios en mano, salían de las oficinas cada tarde a las tres… Le hubiera gustado ser como ellos, pero la oposición se resistía y, suspenso tras suspenso, su sueño fue languideciendo para dejar paso en su imaginación al de tener algún día su propio puesto en el mercado: trabajar a su manera y no como le mandaran, atender sólo a los mejores clientes y, por supuesto, llevarse los verdaderos beneficios en vez de la escueta nómina de fin de mes… Al final se hubiera conformado con que alguien reconociera sus méritos y llegar a ser encargado después de tantos años… pero siempre hubo alguien que, con menos experiencia y antigüedad que él, tuvo una apariencia más brillante, mayor don de gentes o cualquier otra zarandaja que quizás no era más que suerte… así es que, cuando comprendió que nunca cambiaría la suya, se refugió en el único sueño de ser millonario.

Valentín se sabía mediocre y no se permitía otras fantasías: Ser millonario de la noche a la mañana. Tenía muy claro que, trabajando de dependiente en un puesto del Mercado Central, nunca llegaría a amasar una fortuna y, puesto que a nadie podía heredar, sólo las quinielas o la lotería podrían hacer realidad su sueño. Los sorteos o encontrarse un saco de billetes en medio de la acera, alguna de las noches que volvía de la sala de fiestas a su casa… cualquier cosa con tal de poderse comprar un coche último modelo, un ático de lujo como los que estaban construyendo en la Gran Vía, un apartamento en cualquier playa cercana…

Era consciente de que el dinero puede servir para más, que sus ambiciones eran pobres para un rico… pero, de por sí, ya le costaba imaginarse sin tener que descargar los camiones cada mañana antes del amanecer, o esperar a que se fuera el último borracho para bajar la persiana del club… Como aquel sábado y trece. “Peor que para los franceses”, pensó cuando el señorito le dio la noticia en la misma puerta del Plata.

Se estaba demorando con tanta cavilación; así es que decidió acelerar el paso, tratando de animarse y alejar de su mente aquella melancolía. Si en casa no hiciera tanta falta el dinero, a partir de ahora los sábados por la tarde podría quedarse durmiendo la siesta, viendo una película del oeste en televisión… o salir a pasear cogido del brazo de Piluca, ir de compras, al cine…

Se detuvo en seco a oír unos gritos. Acababa de doblar la esquina de su calle. A pocos metros de él, un hombre arrastraba a una mujer hacia la puerta abierta de un coche que permanecía en marcha; ella forcejeaba y alguien, asomado a una ventana, empezó a increpar. Valentín no lo pensó. No pensó en el sobre del salario que llevaba en el bolsillo, no pensó ni en los años ni en los kilos que le hubieran impedido colgarse de una liana, no pensó que no era un héroe, sino uno hombre mediocre a quien, cada mañana, al mirarse en el espejo, le hubiera gustado encontrarse con otra cara… Valentín no lo pensó, se interpuso entre el coche en marcha y la pareja que luchaba y sujetó al hombre por una manga. “Suéltala”, le ordenó con voz entrecortada, mientras sentía que las piernas empezaban a temblarle. Recibió un empujón y cayó al suelo. Se golpeó la espalda con el bordillo de la acera y sintió que se le cortaba la respiración, pero no dudó en agarrarse a la pierna de su agresor; éste le pateó la cara con el pie que tenía libre, pero perdió el equilibrio, dio un traspié y, aunque no llegó a caer, tuvo que soltar a la muchacha, que echó a correr. Se habían encendido luces en más ventanas y alguien abrió una puerta… pero Valentín no lo vio; desde el interior del automóvil había sonado un disparo y él sentía que el cuerpo le ardía; su presa se zafó y entró de un salto en el coche, que desapareció en un par de segundos, sin dejar más huellas que el chirriar de sus huellas en la oscuridad de la noche.

Valentín no había llegado a perder el conocimiento, pero todo le daba vueltas y sentía ganas de vomitar. “Llamen a un médico”, oyó decir. Le pareció que el tiempo volaba, que la ambulancia llegaba en el mismo instante que la pedían; se sintió transportado por los aires y escuchó sobre su cabeza el sonido de la sirena, mientras alguien que lo palpaba decía “no es nada, sólo un rasguño”. No sintió especial alivio y comprendió que, en el fondo, le daba igual. En medio del dolor y la excitación que lo agitaba se sentía extrañamente feliz. Cuando, transportado en una camilla, entraba por la puerta de urgencias del hospital, en medio de las caras que lo miraban con curiosidad, vio la suya reflejada en un cristal… Y, por primera vez, se alegró de que aquel rostro fuera el suyo, y fueran suyos los ojos que veía y hubiera sido suya la sonrisa, si hubiera podido sonreír.

Os presento a Ivana …

Os aseguro que todos deberíais conocerla. Que os encantaría conocerla.

No resulta difícil encontrarla en Internet, basta con escribir “Ivana Michling” en alguno de los buscadores para encontrarse con todo tipo de información sobre ella, en su calidad de bailarina, profesora de baile, directora de danza… Podréis verla en fotos, disfrutar de los vídeos que sobre ella se han colgado y hasta acceder a su página: http://www.danzadelvientre.info/

Todo eso está muy bien. Y es probable que baste para que más de uno de vosotros se sienta fascinado por esta increíble mujer.

También podría hablaros, de una manera más personal, del tiempo en el que las circunstancias nos ayudaron a mantener una amistad más viva. Desde entonces, sobre mi cama pende un “atrapasueños” que ella me trajo de alguno de sus viajes y que impide que ninguno se me escape o, lo que es lo mismo, vivir muchas vidas paralelas a ésta en la que vosotros me conocéis.

Pero a la mujer que yo quiero presentaros la admiré antes de que fuera mi amiga y es una artista a la que apenas si se la encuentra en Internet (salvo en alguna que otra referencia). Es la Ivana que cuenta historias, la cuentacuentos, aquélla a la que “le encanta contar historias con la palabra y con el cuerpo ya que cree (igual que Eduardo Galeano) que a la voz cuando le tapan la boca sale por los poros, por las manos, por los pies … porque siempre hay algo que decir a los demás, algo que vale la pena ser escuchado o valorado”.

Ella misma lo dijo en algún lugar: “Comencé a contar cuentos un día en que en un taller de escritura me dieron ganas de contar lo que había escrito, de no mirar el papel… me gustó oír la voz yendo sin fronteras escritas”.

Yo la conocí así. Oyéndola contar historias que habían escrito García Márquez, Borges o Cortázar pero que, escuchadas de sus labios, parecían brotar directamente de su propio corazón.

No sólo me lo pareció a mí (os aseguro que, en más de una ocasión, me olvidaba de que estaba escuchando una creación literaria y tenía la impresión de que Ivana nos estaba narrando algo que le había ocurrido de verdad); ella misma me contó que más de una persona, después de escuchar alguno de esos cuentos tan duros de Mario Benedetti, compadeciéndose de ella, le había dicho con lágrimas en los ojos: “¡cuánto tienes que haber sufrido!”.

Os puedo dejar el enlace a un vídeo en el que habla (http://www.youtube.com/watch?v=XExuYoXqEMc), no es lo mismo que sentirse dentro de alguna de las historias que cuenta, pero esa vivencia tendréis que encontrarla en otro lugar, de otra manera. Creedme que merece la pena. Lo único que puedo transmitiros en el blog, además de estas palabras, es alguno de sus propios relatos.

Porque Ivana también tiene la capacidad de inventar historias. A mí me contó una que pensaba escribir sobre las cartas que se pierden y no llegan a su destino… pero nunca supe si llegó a escribirla. La que sí he conseguido para vosotros es esta otra, tan breve, que se publicó en una de aquellas deliciosas colecciones de relatos “cortos-cortos” de Edisena.

Con ella os dejo:

El vendedor de diarios

Los pobres se llaman carentes o carenciados.

No se dice capitalismo sino economía de mercado.

A la ley de la ciudad la llaman ley de la selva.

(Eduardo Galeano)

Su nombre es Renzo. Tiene siete años y vende diarios como su padre (pero él vende más que yo porque anda en bicicleta). Viene todos los días al centro a trabajar, caminando una hora desde su casa. En su barrio no los puede vender porque nadie se los paga. Los usan para envolver la lechuga en la despensa y leen de a pedazos, de lo que logran rescatar entre compra y compra.

Hoy llueve. Pide en un negocio una bolsa de residuos; es grande y negra. Cubre con ella los diarios. No se tienen que humedecer porque le manchan las manos a la gente.

— ¿qué no pedís otra bolsa para cubrirte? —le pregunto.

— No la necesito. Yo no tengo tinta que se corra.

Dos años después de que yo llegara al pueblo, se había arreglado la escuela. Los pupitres seguían siendo los mismos de gastada madera sobre los que habían estudiado mi padre y mi tío... Pero la pizarra era verde, en vez de negra, y nunca más se llenaron los tinteros. Todo era nuevo, todo menos las mesas, la estufa de leña y el cuento del tío Cosme.

Ya en mi primer curso de colegio, en mi primer año en la casa de los abuelos y lejos de las huertas y de la masía, había oído hablar del tío Cosme; mucho antes de que llegara la mañana del cuento que el maestro contaba cada invierno, pero sólo los días de nieve y reuniendo a toda la clase en un corro de sillas en torno al calor de los tarugos en llamas.

Tan pronto como arreciaba el frío y los campos amanecían blancos, cubiertos de escarcha, alguien, más mayor, preguntaba al maestro que cuándo lo iba a contar, y él siempre daba la misma respuesta:

– Cuando nieve.

Entonces mirábamos al cielo, todavía otoñal, desde nuestros pupitres, veíamos caer la lluvia desde los cristales, oíamos el aullar del viento que arrastraba las hojas de las acacias del patio y sentíamos un escalofrío ante la promesa de esas historias que ya empezábamos a forjar en nuestra imaginación.

El maestro era un hombre mayor, aunque no tan viejo como nos parecía. Su aspecto era serio y a veces, con suma tristeza, se quedaba ausente mirando por la ventana. Nunca nos levantaba la voz y, si alguna vez nos castigaba, luego parecía como dolido y trataba de mostrar cariño al sancionado... Una de las veces que me castigó a permanecer de pie en un rincón del aula por llegar tarde a clase (como el día que Geles me dio la manzana), cuando todos se marcharon y los dos nos quedamos a solas, sacó de su cajón un libro viejo, sin tapas, y me lo tendió.

– Siéntate, si quieres, hasta que vengan los demás –me propuso–, y lee.

Luego, cuando fui a devolverle el libro en el que había estado leyendo la historia de un hombre llamado Ulises, pero que decía llamarse Nadie, me lo ofreció:

– Si te gusta, puedes llevártelo a casa hasta que lo hayas leído todo.

Lo leí todo y fue allí, en sus páginas, repasadas al calor de un brasero, donde descubrí que el mundo es grande y hermoso.

Tardó en nevar aquel año. Lo hizo un frío amanecer de aquel mismo mes de diciembre, cuando ya el trimestre se acercaba al final y en la pizarra habíamos dibujado un belén con tizas de colores. Por las tardes, el maestro nos enseñaba los villancicos tradicionales, los que habían aprendido nuestros padres y nuestros abuelos, los mismos que cantaríamos en Nochebuena para pedir el aguinaldo antes de ir a la misa del gallo. Pero aquella tarde de la nieve, cuando volvimos después de comer, el maestro acercó su silla a la estufa y, a un gesto suyo, todos lo seguimos, formando un gran círculo alrededor de ella. Él cogió al más pequeño en sus brazos y comenzó la historia del hombre que vivía en las huertas, pegado al río, lejos incluso de cualquier masía; el hombre que amaba a la gente, construía pequeños juguetes de caña para los niños, enseñaba a leer a los hortelanos, hablaba de los secretos del campo con los viejos... Cuando caía un nevazo como aquél (todos nos volvíamos a mirar por la ventana que el maestro señalaba con el dedo), y el tío Cosme se quedaba aislado en su casa, las gentes del pueblo se abrían camino en la nieve para llevarle aceite y miel, vino, mantecados, almendras, avellanas o lo que cada uno pudiera... Y él, con la cara muy arrugada por el paso de los años, el pelo y la barba canos, les daba las gracias con una voz honda y bondadosa.

La del maestro también lo era, y le salía de muy adentro, teñida con dejes de nostalgia, como si estuviera contándonos algo que realmente hubiera ocurrido... o que pudiera llegar a ocurrir.

Éste, en el que estamos tan lejos de la última Navidad como cerca de la próxima, puede ser un buen momento para contaros un par de historias: Historias de Navidad para leer en la piscina, absortos en la lectura, mientras nuestro cuerpo mojado se seca al sol que nos tuesta la espalda y los juegos de los niños, los saltos desde el trampolín, los chapuzones entre risas, el choque de los vasos y de las jarras frías de cerveza en la terraza del bar, el canto de las cigarras escondidas en los pinares próximos, nos llegan tan lejanos que toda esa algarabía, al mezclarse, se convierte en música, en la banda sonora del relato que estamos leyendo.

… O en la playa, tumbados en la arena, oliendo a mar, escuchando las machaconas canciones de los chiringuitos y el graznido de las gaviotas, el rumoroso batir de las olas que bañan la orilla una y otra vez, incansables, mientras nuestros ojos se levantan del libro, del periódico, de la pantalla del lector y se pierden en un horizonte azul marino, azul celeste, en el que sólo un barquito de velas albas, como los de los cuentos, se atreve a poner una pincelada de blanco.

Historias de Navidad para leer en el hemisferio norte como si fuera el hemisferio sur… O al revés, porque quienes en la otra punta del mundo las leyeran, se asombrarían de ver llegar a los Reyes Magos en sus cansados camellos, mientras al otro lado de sus ventanas la lluvia escurre incansable por los cristales, el viento azota batientes de puertas y ventanas, la noche cae veloz sobre las páginas que pasan y tienen que encender las lámparas cuando apenas son las seis de la tarde.

Claro que para que todo esto ocurriera primero necesitaríamos tener escrito nuestro cuento de Navidad. Supongo que a todos se nos viene enseguida a la cabeza el de Charles Dickens, o alguno de los que leímos en la niñez, cuando diciembre y el año terminaban con villancicos y aguinaldos, mazapanes y turrones, belén nevado con polvos de talco y carta escrita a los Reyes Magos, a San Nicolás, al Niño Dios o al Viejito Pascuero para pedirles el juguete con el que habíamos soñado toda la vida en las últimas semanas.

Durante las Navidades pasadas (ésas que están tan lejos de hoy como cerca están las próximas que han de venir), me hice la foto que ahora os acompaño. Pensé que me vendría bien para ilustrar alguna de las historias que ya habían empezado a dar vueltas por mi cabeza, y que tendrían que ver con la Navidad y con las librerías, por lo menos con dos que mencionaré expresamente: la librería “Circus”, de Albacete, y la de Ana y Marcial (en realidad es una papelería y se llama “Diseño y Gestión”), que está en Requena y a la que pertenece el escaparate de la foto.

“Circus” es una librería de lance, de libros usados. Me llamó la atención porque en su escaparate anunciaba que aceptaba libros usados como método de pago. Uno lleva aquéllos de los que se quiere deshacer, se los valoran y le dan un vale por su importe, que le sirve para pagar los que compre. Casi todos los que se ofrecen son usados, pero están bien cuidados, clasificados, colocados en el estante preciso y con su precio puesto en la primera página. Y ahí, al hojear uno de ellos, es donde saltó la chispa que me hizo pensar en que alguna vez os tendría que contar todo esto, empezando por cómo llegué hasta su puerta un día de diciembre, buscando regalos de Navidad, después de haber recorrido a pie el parque de la ciudad, añorando la niñez y los juegos infantiles, recordando años nuevos que amanecieron nevados, conciertos de banda de música en el templete, a mi prima Esperanza comprándome un helado de mantecado en un carrito de madera; la calle Ancha, la plaza del Altozano y sus jardincillos, regados por surtidores de finos chorros de agua en torno a los que beben mariposas de todos los colores; el antiguo ayuntamiento, que parece una casita de cuento; el paseo de la Libertad, en el que aún recuerdo a los coches de caballos, dispuestos a llevarte a tu lugar de destino, como si aún no existiesen los taxis; el Palacio de la Diputación, duplicándose en su propio espejo; el entrañable Teatro Circo, tan moderno por fuera y tan igual que siempre por dentro... Supongo que de él ha tomado el nombre esta pequeña librería, que queda justo enfrente, en la que he encontrado este libro cuyo precio, marcado como todos en la esquina superior derecha de su primera página, es de “cero” euros.

El vendedor me explica que tiene un pequeño defecto y que, antes que tirarlo o romperlo, prefiere que se lo lleve gratis quien lo quiera conservar. Me emociona, a mí que tanto me duele ver como rompen en los rastros los libros viejos que no han podido vender, para que nadie se los lleve sin haberlos pagado como mercancía. Me emociona y decido dejarlo de nuevo en su lugar para que alguien más lo encuentre, para que alguien más se asombre y, como yo, también se emocione viendo que en esa librería hay libros esperando a alguien que los quiera rescatar.

Ésta podía ser una historia de Navidad, de Navidad y libros, de Navidad y librerías, pero aún hay otra con la que poner punto final a esta entrada: En el escaparate de una papelería por la que paso cada día, camino de mi trabajo (la librería de Ana y Marcial, que yo digo; “Diseño y gestión”, que reza su rótulo), una mañana encuentro una lámina coloreada, con algunos dibujos y el inicio del Cuento de Navidad de Charles Dickens. Parece un reclamo más, como el cartel que ahora, seis meses después, anuncia mi última novela; pero al día siguiente, junto a la primera, hay otra lámina, con nuevos dibujos y la continuación del texto. Y un día después está la tercera parte, y al siguiente la cuarta, y la quinta… Y así hasta que la mañana del día veinticuatro de diciembre el cuento de Dickens está completo y ha cubierto totalmente el escaparate: Cualquier paseante puede pararse a leerlo… o a terminar de leerlo si, como los antiguos lectores de novelas por entregas, lo ha ido siguiendo día a día. Paso a darle las gracias a Marcial, a quien conozco y admiro como musicólogo. Él me cuenta que la idea ha sido de Ana, su mujer, y yo pienso que no sólo ha sido una buena idea, sino una idea bella y que podría ser una historia de Navidad que contar en mi blog… aunque sea seis meses después, cuando esa Navidad esté ya igual de lejos que la siguiente que ha de venir.

No recordaba que, hace ya unos cuantos años, justifiqué la existencia de este blog escribiendo, precisamente, sobre mi interés por la lengua de los magiares. Releyendo mi Lección de húngaro, he descubierto que ya había relatado en estas mismas páginas muchas de las cosas que hoy os quería contar.

Siempre trato (aunque muchas veces sin éxito), de esquivar la palabra “cosas”, porque dicen quienes saben de esto de escribir que es una palabra comodín, de ésas que no aportan significado y empobrecen el lenguaje… Esta vez no me voy a tomar la molestia de buscar una más precisa: Estoy leyendo a Luis García Montero (Una forma de resistencia), y en las dos primeras páginas y media utiliza veintidós veces este sustantivo. Así es que, si un maestro como él se lo puede permitir, ¿por qué no un aficionado como yo?

Volvamos a Hungría, como ya lo he hecho otro par de veces en el blog (Budapest, Barátom Gyuri), y como lo hice, para pasar unos días, hace unas semanas. Ir de vacaciones a Budapest no es para mí hacer turismo. Cuando viajo hasta allí es para refrescar mis raquíticos conocimientos de su bella lengua, recordar que hay otras formas de vivir (por más que los intereses del mercado se empeñen en igualarnos, convirtiéndonos en ganado que pasta en el mismo pesebre), y sobre todo para visitar a mi familia húngara (así considero a Inés, sus hijas y sus nietos), convivir con ellos unos días, pasear por la ciudad en la que me sorprendía ver a los mendigos leyendo (ahora ya no se ven haciéndolo… bastante tienen con cuidarse de la policía), visitar alguno de sus museos (¿sabéis que en el de Bellas Artes de Budapest se encuentra una de las mayores colecciones de pintura española?), oír algún concierto si se presenta la ocasión, viajar en tren hasta algún pueblecito a orillos del Danubio (esta vez conocí Ráckeve, con su molino de agua y su bella iglesia ortodoxa serbia), y aprender a cocinar alguna de las recetas de su cocina, que luego trato de repetir en casa sin mucho éxito.

Cuando regreso a España, siempre, además del cariño de mis amigos y de los buenos recuerdos, me traigo abierta una pequeña herida, un ligero dolor que me produce la ansiedad de dejarme allí tantos libros que no puedo leer… Que no podría leer, aunque me los trajera conmigo, porque están escritos en una lengua que no conozco lo suficiente.

En el piso de Inés (donde antes que ella vivió la escritora Gergely Márta y tal vez escribió alguna de sus novelas juveniles), como en los de otros muchos amigos, hay estanterías llenas de libros. Cuando voy a sus casas, me gusta mirarlos y tocarlos, leer sus lomos, sacar uno de ellos y ojearlo antes de volver a colocarlo en su sitio; a veces (aunque procuro evitarlo), pedirlos prestados. En Budapest esto me está vedado: Puedo verlos y tocarlos, contemplar sus ilustraciones si las tienen, pero no saber qué se encierra en sus páginas, qué prometen sus títulos, qué nos adelantan sus contraportadas… Son como esas cartas que se reciben en sueños y que nunca alcanzamos a leer, porque nos despertamos apenas las hemos sacado del sobre.

Quizás sea por esto, y para que la pequeña herida no escueza tanto, por lo que siempre que vuelvo a Budapest procuro llevarme algún libro húngaro, traducido al español, para leer en la cama antes de que me venza el sueño. Allí he leído el Sin destino de Imre Kertész, algunos fragmentos de la Armonía Celestial, de Péter Esterházy, poemas de Ady, Petőfi, Attila… Divertidos relatos de Zoltán Ambrus o de Andor Gábor y, en esta ocasión, La diva, de Ferenc Herczeg, una novela que compré en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Albacete, justo el domingo anterior a mi viaje. Me gustó más de lo que esperaba y me impresionó el carácter de su protagonista, María de Atalay (Irma Talay), hasta el punto de que aún me pregunto si de verdad existió una mujer así. Aquí os dejo, como recuerdo de este viaje, una imagen de su portada y todas estas “cosas” que, al recordar, se me han ido viniendo a la cabeza.

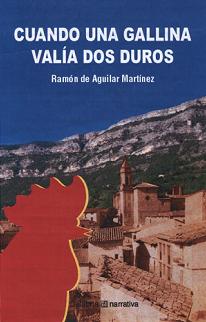

El próximo 23 de abril, día del libro, verá la luz mi nueva novela: Cuando una gallina valía dos duros, que recibió el premio Alhóndiga de narrativa breve en el año 2012. La pública la Editorial Denes, en su colección “Calabria” y se presentará oficialmente en la Feria del Libro de Valencia. Ayer corregí las últimas pruebas y di el visto bueno a la portada.

En la contraportada, al anunciar lo que lector se encontrará en las páginas del libro, se remarca que el juego entre lo explícito y lo implícito (lo que se dice para insinuar lo contrario, lo que se silencia para expresar lo que se calla), va a ser una constante a lo largo de una historia en la que fantasía y realidad se entrelazan y confunden, en la que buhoneros, domadores de circo y buscadores de lámparas maravillosas se mezclan con maestros de escuela, taxistas y posaderos; en la que, a través de los ojos de un niño, que pasea su inocente mirada por el mundo que le rodea, conoceremos (más que las casas, las calles y los parajes de un pueblo), a un puñado de personajes entrañables (locos, viejos, niños, perros, tenderos…); más que las riberas de un río o un puñado de montes escarpados, el descubrimiento del placer de la lectura y de valores como la amistad, el amor, la lealtad y la gratitud.

Espero que algún día tengáis ocasión de leerla y, como anticipo, os dejo esta muestra: El preámbulo con el que se inicia y el índice con el que se termina.

PREÁMBULO EN EL QUE SE CUENTA

TODO LO QUE SE HA DE CONTAR

ANTES DE EMPEZAR A CONTAR

La vida me ha llevado de aquí para allá. Me arrancó de mi casa cuando sólo era un niño, me sacó de la miseria y me paseó por un mundo que nunca hubiera imaginado.

¡Qué lejano todo de aquella casa de Pitarque en la que transcurriera mi infancia!

He visto tantos lugares hermosos que siempre creí que nunca más volvería a asombrarme: Grandes ciudades con cuidados parques y avenidas, pueblos escogidos en cada uno de los rincones del globo; hoteles suntuosos, playas de moda, acogedores refugios de montaña...

¡Qué lejana la ermita de San Cristóbal, que siempre veía desde la ventana, desde aquellos empañados cristales por los que aprendí a mirar!

Todo se me fue pegando a la piel y ya podría decir que soy un ciudadano del mundo, sin patria chica ni grande...

Y, sin embargo, cuando llegan la noche, o el cansancio, o la tristeza de una lluvia pertinaz sobre los cristales, me acuerdo del pueblo, de aquella calle embarrada y oscura, a la que llegamos un frío día de invierno mi madre y yo.

Me acuerdo del niño que fui y siento nostalgia de los carros, de los perros sin amo, de la ropa áspera y del humo saliendo de cada chimenea, del frío de mi casa en los oscureceres de invierno y del libro viejo y sin tapas donde leía que el mundo es grande y hermoso.

Todavía lo creo.

ÍNDICE

Preámbulo en el que se cuenta todo lo que se ha de contar antes de empezar a contar.

Capítulo I

En el que se narra cómo un enano llegó a la masía, buscando un tesoro que no debía andar muy lejos del río Pitarque.

Capítulo II

En el que se siente el pasar de los días, después de que quien cuenta y su madre llegaran a la casa de los abuelos en Pitarque.

Capítulo III

Con las historias del perro Sartén, que apareció por la carretera de Ejulve, y de Juanita, que vino de Olocau del Rey.

Capítulo IV

Y de cómo, tal vez, Juanita se marchó con un buhonero que llegó a Pitarque por la Virgen del Rosario.

Capítulo V

En el que se explican los tiempos verbales con la ayuda de un niño que se come una uva.

Capítulo VI

O de cuando se secó la rambla del Mal Burgo del Guadalope y todo lo que pasó por querer que un tal Daniel cantara para que lloviera.

Capítulo VII

En el que se plantea si un barquito de caña quizá pueda llegar desde el río Pitarque al Guadalope, después al Ebro y por fin al mar.

Capítulo VIII

En el que aparecen una escuela sin tinteros, un libro sin tapas y un cuento que sólo se cuenta cuando nieva.

Capítulo IX

En el que sabremos si Daniel, cuando vino a Pitarque, cantó o no cantó para que por fin lloviera.

Capítulo X

Con una lección de Geografía en la que el nuevo maestro explica que los Órganos de Montoro son “montañas jóvenes”.

Capítulo XI

Donde Amador (aunque nunca se diga su nombre), aparece por el camino de Aliaga, con un ostentoso anillo en el índice de su mano derecha.

Capítulo XII

El de un cigarro que nunca se fumó o el de cómo Mónica ocupó la habitación que Juanita había dejado vacía para siempre.

Capítulo XIII

En el que Amador regresa y se encuentra en Pitarque con un sobrino que aún no había emigrado a Zaragoza.

Capítulo XIV

De la amistad de un león y el amor de una trapecista del mismo circo.

Capítulo XV

En el que se continúa la historia que empezó en el capítulo anterior y que, como todos saben, ocurrió en Pitarque cuando una gallina valía dos duros.

Capítulo XVI

El que por última vez se ve a Amador en Pitarque, antes de aparecer en televisión para el desasosiego de todos.

Capítulo XVII

En el que la plaza de Pitarque se hace más grande con el vació que deja el circo que se va, llevándose a los prisioneros de su carpa

Capítulo XVIII

O final: En el que se regresa a Pitarque, tantos años después, y todo lo que se encuentra… que no es poco.